思政课是高校落实立德树人根本任务的关键课程,是推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神入脑入心的主阵地、主渠道。为推进党的二十大精神“三进”,提升教师教学水平和教学实践能力,11月以来,马克思主义学院举行了青年教师公开课教研活动,公开课主讲教师为学院各教研部推举的青年教师代表。校党委常委、宣传部部长、马克思主义学院院长季海菊,学院党总支书记张露,副院长陆洋,思政教研部副主任高杨,马克思主义中国化教研部副主任汪莉丽、刘西诺,形势与政策教研部副主任董迅石参与了听课并为青年教师作指导,思政课教师代表现场观摩。

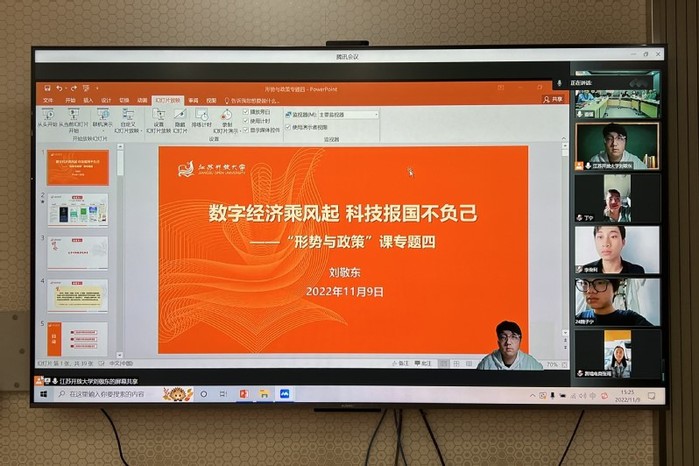

11月9日下午,形势与政策教研部刘敬东老师在定淮门校区图书馆楼612室开设了主题为“数字经济乘风起,科技报国不负己”的《形势与政策》教学公开课。公开课伊始,刘敬东老师从数字生活出发,以“同学们的一天”为例,运用了语言描述及提问等方式巧妙地创设了情境,让学生入景动情,以积极的态度投入思考。在重难点讲解部分,通过“自主+合作+实践”的三段六步探究式教学法,有效地激发了学生的学习兴趣及求知欲,引导学生自主地参与学习,领悟数字经济的基本内涵、主要特点、发展态势。公开课教学设计独具匠心,充分利用多媒体和案例教学,拉近与学生之间的距离,刘敬东在课堂上满怀热情,以情绪感染了学生、调动了气氛,使学生产生了共鸣,教学效果显著。

11月18日下午,马克思主义中国化教研部青年教师周珊珊在定淮门校区图书馆楼519室开设了主题为“科学把握理想,助力伟大复兴”的《思想道德与法治》教学公开课。公开课以回应学生“现实的大学生活与理想的大学生活一样吗”这一现实问题为导入,通过“理想现实辩证看,榜样力量促成长”和“梦天圆梦逐九天,艰苦奋斗正当时”两个板块深入分析“理想与现实的辩证统一”。在课程教学中,周珊珊老师充分凸显学生主体地位,通过小组合作探究采访优秀学长和宣讲中国共产党的百年追梦历程,讲清楚理想与现实的辩证关系以及实现理想具有长期性、艰巨性、曲折性;组织学生观察员宣讲江苏开大学子社会实践事迹,从而引导学生自觉投身于新时代的奋斗浪潮中;最后,学生诵读演绎《祖国不会忘记》升华主题,坚定为实现中华民族伟大复兴的中国梦作贡献的崇高理想信念。公开课充分利用信息化手段,注重学生自主探究与实践参与,使学生思中学、感中学、行中学。

11月21日上午,思想政治教育教研部青年教师林娟在应天校区教学楼708教室开设了主题为“单声变和声,共奏集体主义和谐乐章”的《思想道德与法治》教学公开课。林娟老师针对学生课前提交的对于集体主义的困惑,将学生关注的内容与知识点串联,进行了问题链的设计,从而“以问题为驱动,学生为主体”开展教学,给予学生思考和探究的空间。在重难点讲解部分,林娟老师组织学生以“品—研—论—辩”基本形式对四个问题进行释疑解惑,引导学生正确理解集体主义中集体的定位以及集体利益和个人利益的辩证统一关系,明晰集体主义在当下存在的必然性和时代价值。公开课设计精巧细致,采用线上线下结合的混合式教学模式,充分利用信息化手段,注重学生自主学习及实践参与,在理实一体的授课中,将集体主义道德原则入学生头脑,内化于坚定信念,外化于日常实践。

教学研讨环节,参与听课的领导和教师针对每位执教老师的课堂,围绕如何推动党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑,从教学设计、课堂组织、学生活动、教学效果等方面认真点评与研讨。大家一致认为,青年教师们教学目标明确,教学手段丰富,精心设计教学过程,突出针对性和吸引力,充分调动了学生的课堂积极性,取得了良好的教学效果。在此基础上,老师们还对教学中一些细节的处理和改进措施提出了切实、具体的建议。

马克思主义学院始终高度重视思政课教师队伍的专业化发展,组织开展青年教师常态化教学展示与交流活动,帮助青年教师提升教学科研能力,不断推进思政课教学改革创新,着力增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性,极大地提升了思政课教学实效性。

(文:邢译、刘敬东、周珊珊、林娟/图:马克思主义学院)